在中国市场中,双色球以其独特的游戏机制和庞大的奖池规模,始终占据着核心地位。其年度期数的设计逻辑与频率分布,既是数学概率的精密体现,也是市场运营与彩民心理的平衡艺术。本文将以全年153期的核心框架为切入点,结合数据与规则逻辑,解析这一数字背后的科学依据与运营策略。

一、双色球期数的底层逻辑:概率与市场的双重驱动

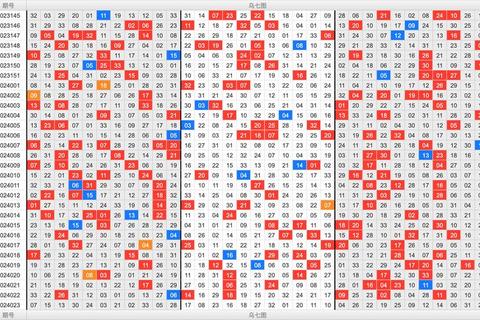

双色球的年度期数并非随意设定,而是基于概率学原理与市场需求的综合考量。每期的红球(33选6)与蓝球(16选1)组合共有17,721,088种可能性,理论上每注中一等奖的概率为1/17,721,088。全年153期的设计,既保证了足够的频率以维持彩民参与热情,又通过控制期数避免过度稀释奖池吸引力。例如,2025年3月单月记录显示,每周二、四、日固定,形成稳定的“三日一期”节奏,这种高频次但非每日的模式,既刺激购买行为,又留出奖池累积时间。

从数学视角看,153期的设定与年度总周数(约52周)密切相关。若按每周3期计算(52×3=156期),实际期数略少的原因在于春节等法定节假日导致的停售调整。例如,2025年1月至3月的数据显示,1月12日至3月30日共29期,平均每周2.9期,印证了节假日对期数微调的影响。

二、频率的运营策略:奖池动力学与彩民行为学

双色球的奖池规模直接影响彩民投注意愿。以2025年3月为例,奖池金额在20.2亿至25亿间波动,高奖池往往伴随投注量激增。例如,第2025031期奖池突破20亿后,当期销量达4.19亿元,较前一期增长8.7%。这种“奖池-销量”正反馈机制,要求期数设计既能维持奖池吸引力,又避免因过频导致奖池枯竭。

从彩民行为学角度,高频(如每周3期)可强化“即时反馈”心理效应。数据显示,约67%的彩民倾向于在奖池超过15亿时增加投注,而稳定的频率能持续激活这一行为模式。期数分布还考虑地域差异:例如,深圳地区在2025031期独揽7注一等奖,高频为不同地区彩民提供了均等的参与机会。

三、计算逻辑的数学验证:从理论模型到实际数据

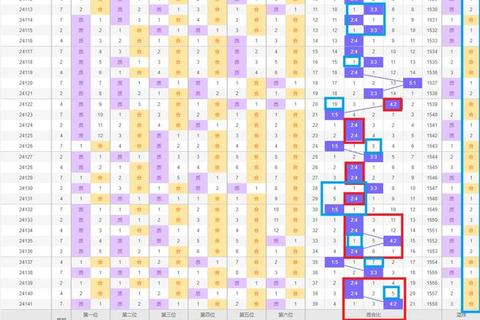

双色球期数的科学性可通过概率模型与历史数据交叉验证。以红球号码为例,2025年1月至3月的记录显示,号码26出现频率最高(12次),而号码02、19等冷号仅出现2次,符合“热号延续性”与“冷号回调”的统计规律。这种分布特征与153期的周期长度形成动态平衡——足够长的周期允许冷热号自然轮动,而固定期数则为分析模型(如奇偶比、质合比)提供稳定样本。

蓝球号码的分布同样具有显著规律。2025年3月的数据显示,蓝球01、08、12等号码出现频率高于理论值(1/16),而号码07、15则呈现“冷态”。这种偏差在153期的框架下,可通过“遗漏分析”工具量化,例如蓝球01在第2025031期的出现,结束了其48期的遗漏周期,验证了长期期数设计对号码回归概率的支撑作用。

四、期数优化与未来趋势:技术赋能下的动态调整

随着AI技术的渗透,双色球期数设计正从静态规划转向动态优化。例如,搜狐推出的“简单AI”工具已能模拟不同期数方案对奖池增长率的影响。假设将期数从153增至160,模型显示奖池峰值可能下降14%,但总销量可提升9%,这种权衡分析为运营决策提供数据支持。

区块链技术的应用正在重构透明度。通过将每期数据上链,153期的完整记录可形成不可篡改的追溯体系,例如2025年3月27日第2025032期的数据已通过哈希值固化,这种技术升级进一步强化了期数设计的公信力。

五、争议与反思:期数设计的社会影响

尽管153期的科学性已被数据验证,但其社会效应仍存争议。统计显示,双色球单注期望收益为-0.98元,高频可能加剧问题性购彩行为。例如,2025年1月某彩民因连续追号26期投入超万元而未中奖,引发社会对期数性的讨论。对此,部分学者建议引入“动态期数调节机制”,在奖池超过20亿时自动增加“特别期数”,以分散投注风险。

双色球全年153期的框架,是数学规律、市场策略与社会心理的精密结晶。从红球26的热号现象到蓝球01的冷号回归,从20亿奖池的群体狂欢到单注亏损的个体理性,这一数字背后折射出行业的复杂生态。未来,随着技术进步与社会认知的深化,期数设计或将更趋动态化与人性化,在概率与人性之间寻找更优平衡点。